Projeto Resgate Barão do Rio Branco

< Voltar para DossiêsPernambuco

Porque as fazendas, em especial os engenhos, estão espalhados e não juntos, e

os que vêm a fazer estes engenhos não vêm como homens poderosos para resistir,

mas para fazerem seus proveitos e para eu os haver de amparar e defender

como cada dia faço (...) (21)

Duarte Coelho

A divisão da empresa colonial com particulares, presente já neste trecho de carta de Duarte Coelho, vai se constituir uma constante da política administrativa portuguesa para o Brasil, o que acontece tanto ao nível da defesa territorial, como na organização burocrática, no sistema produtivo, e até mesmo na resolução de questões do cotidiano como construção de edifícios públicos, civis ou religiosos.

Para elaboração do presente texto considerou-se necessário lançar um olhar atento às temáticas mais freqüentes nos verbetes do Catálogo da Capitania de Pernambuco, também presentes nas Cartas de Duarte Coelho a El Rei, que serviram de base à construção e epígrafes introdutórias do mesmo. Deve-se observar que não se pretendeu esgotar, nem mesmo elaborar estudo mais aprofundado da história de Pernambuco; que não caberia em trabalho dessa natureza e tampouco foi seguida uma ordem cronológica o que objetivou oferecer ao leitor informações sobre Pernambuco, na maior parte das vezes ausentes nos manuais de História. Por outro lado é de se destacar que tais assuntos se apresentam como desafios de pesquisas que, aprofundadas poderão suprir os desvãos historiográficos.

Donatarias do Brasil

As capitanias hereditárias se constituíram organismos próprios do processo de expansão ultramarina do Estado português que transplantados para o Novo Mundo, substituíram o projeto épico da conquista por uma colonização planificada, pelo estabelecimento oficial da lei e pela exportação das instituições ibéricas. Este sistema substituiu, no caso brasileiro, o de Feitorias distribuídas em alguns pontos da costa, que serviam a princípio como armazéns para se estocar e embarcar o pau-brasil e que se transformaram com o tempo em postos comerciais.

O papel exercido pelas Feitorias na colonização do Brasil ainda está por merecer estudos mais aprofundados, podendo-se de antemão dizer que estas primitivas unidades foram basilares para o convívio futuro dos portugueses com as populações nativas e o conhecimento da terra, configurando-se como locus privilegiado para as trocas culturais e não apenas econômicas. Através delas, revelou-se o intuito protocolonizador do Estado português para o Brasil.

Moldadas no figurino dos antigos senhorios portugueses, a lógica do Estado colonizador apreendeu os elementos que julgou essenciais para garantir a exploração das terras conquistadas e efetivar seu domínio sobre elas. É de se notar, contudo, que a história das capitanias hereditárias do Brasil, não foi o prolongamento da história de Portugal, ainda que a sociedade formada na colônia tivesse que se reger por um enquadramento jurídico coevo ao da metrópole, nomeadamente, pelo que rezavam as Ordenações Manuelinas (1521) e as Filipinas (1603). A lei portuguesa tornava-se a lei dos territórios recém conquistados e ministros da justiça, similares àqueles de Portugal, tomavam posse dos cargos coloniais a fim de fazê-la cumprir. Não resta dúvida que, um dos escopos primaciais para criação e manutenção dos senhorios portugueses no ultramar consistia em “aliviar ou auxiliar o monarca na tarefa da governação em regiões ou em condições para que a Coroa não estava apta a atuar”. (22)

A 10 de Março de 1534 foram assinadas por D. João III as doações das Capitanias aos Donatários Duarte Coelho e Pero de Góis, que segundo o conteúdo dos livros de chancelaria sob a guarda do Arquivo Nacional da Torre do Tombo, foram os primeiros títulos concedidos por este tipo de mercê com caráter hereditário. Deve-se ressaltar que, no original, só se conhecia até bem pouco tempo a carta de doação da última Capitania brasileira doada pela Coroa portuguesa em 1685, a de Xingu.

A Duarte Coelho, como aos demais donatários, D. João III concedeu o que alguns historiadores entendem como “largos poderes” na administração da Capitania e que deveriam se concretizar na obediência aos limites impostos pelas doações. A exemplo do que se expressa na Carta de Doação da Capitania de Pernambuco, o rei consignava aos donatários do Brasil em geral que “(...) de juro e herdade para sempre para ele e seus descendentes e sucessores no modo sobredito da jurisdição cível e crime da dita terra (...)”. (23)

As Cartas de Doação e os Forais se constituem fontes privilegiadas para a compreensão do ordenamento jurídico que moldou a sociedade colonial brasileira nos primeiros anos de sua existência. Na aplicação, essas duas peças tradicionais do sistema político-administrativo português foram adaptadas às circunstâncias locais. Enquanto as primeiras definiam as doações de bens da Coroa e direitos reais, o foral supunha a existência prévia da carta de doação, “a qual servia de complemento, constituindo os dois diplomas o estatuto fundamental da respectiva capitania”.24 Os Forais regiam a relação entre o donatário e o rei, definindo os direitos políticos e a percepção de rendas dos donatários, assim como as responsabilidades desses perante a Coroa.

Administração, jurisdição e rendimentos formam as três ordens que estão na base do governo dos capitães donatários no Brasil e que lhes são transferidos, avultando-se a justiça sobre os demais.

Memorial de uma terra de fazer Açúcar

(...) dei ordem a se fazerem engenhos de açúcares que de lá trouxe contratados,

fazendo tudo quanto me requereram e dando tudo o que me pediram, sem olhar proveito

nem interesse algum meu, mas a obra ir avante, como desejo. - Duarte Coelho

Dizem os cronistas que já em 1535 os engenhos passaram a funcionar na Capitania de Pernambuco e, junto àquelas que mais tarde denominaram-se suas anexas e a Capitania da Bahia, Pernambuco manteve-se por mais de dois séculos, liderando na Colônia a produção e o comércio do açúcar voltado para o mercado mundial, correspondendo assim às expectativas da lógica do Mercantilismo português, que pensou sua colônia americana como um mundo açucareiro ordenado para exportação.

Gabriel Soares de Sousa em 1587 escrevia sobre Pernambuco:

(...) É tão poderosa esta capitania que há nela, mais de cem homens que tem de

mil até cinco mil cruzados de renda, e alguns de oito, dez mil cruzados. Desta terra

saíram muitos homens ricos para estes reinos que foram a ela muito pobres, com

os quais entram cada ano desta capitania quarenta e cinqüenta navios carregados

de açúcar e pau-brasil, o qual é o mais fino que se acha em toda a costa (...). (25)

Segundo Oliveira Lima, o açúcar que era produzido nas capitanias de Pernambuco, Itamaracá e Paraíba em 1618, se avaliava em “quinhentas mil arrobas, levadas anualmente por muito mais de cem naus, todas fretadas por particulares”. (26)

Ao contrário do que afirmam alguns autores, não é verdade que a indústria açucareira tenha atingido “o seu maior desenvolvimento” na primeira década do século XVIII.(27) O que ocorreu foi que períodos de boas safras foram intercalados por períodos de depressão, algumas vezes longos, em decorrência de secas e enchentes. E dessas ocorrências não se pode generalizar como “maior desenvolvimento” da produção de açúcar, sobretudo baseando-se em Antonil, cuja obra é de natureza promocional, pretendendo demonstrar a “opulência” da colônia e, deste modo, incentivar os principiantes “com várias notícias curiosas do modo de fazer o açúcar”. (28)

Alice P. Canabrava, responsável pelo estudo introdutório da obra de Antonil, admite que “depois de 1670, enfileiram-se os anos de grande depressão, durante os quais, ao problema da concorrência dos engenhos de açúcar nas Antilhas, veio juntar-se o da depressão européia”.(29) Somente o último decênio do século e começo do seguinte, registrou uma acentuada recuperação, ainda assim modesta. Veja-se que em 1715, para contornar a situação crítica pela qual passavam os engenhos da Paraíba, permitiu a coroa que se introduzissem na capitania escravos pagos em açúcar, devido à falta de moeda circulante e que se ajustasse uma companhia para ir buscar, às suas custas, negros na costa da África. Ainda assim, não houve senhor de engenho que “comprasse um”, frente às dificuldades em que todos se encontravam. Não resta dúvida, entretanto, de que existiam os senhores de grande fortuna, os quais, além de produzir o açúcar, possuíam capital que lhes permitia a comercialização do mesmo. Sendo o comércio do produto de maior rentabilidade, a margem de lucro amenizava os problemas do desequilíbrio de safras, das perdas de escravos e dos ataques dos índios.

O mercado do açúcar sofria, assim, em conseqüência das condições naturais desfavoráveis – secas ou enchentes – e das condições também desvantajosas do mercado europeu. Primeiro o açúcar de Amsterdã, depois o das Antilhas caíram de preço, passando a Inglaterra e a França a receberem o produto de suas colônias, perdendo o Brasil o poder competitivo com o mercado europeu. A imagem de sucesso da produção açucareira do Nordeste brasileiro no período colonial é responsável pelo pressuposto teórico que permeia grande parte das análises sobre o sistema de Capitanias Hereditárias do Brasil, o que leva a avaliação do sucesso ou fracasso do sistema apenas na consideração das suas respostas às expectativas econômicas da metrópole, na maioria dos casos.

É nesse sentido, que se tem imputado às Capitanias Hereditárias de Pernambuco e São Vicente o signo do sucesso, aparecendo como exceções no meio de um “ensaio de colonização que não vingou”. Aliás, é só nessa perspectiva que a Capitania de Pernambuco aparece nos manuais e livros de História, sobretudo naqueles voltados para o ensino médio, nos quais ela só ressurge quando da ocasião da denominada “invasão holandesa”, depois na “guerra dos Mascates”, acabando por ai a sua participação na história colonial do Brasil.

Em 1537 o donatário Duarte Coelho criou o Conselho ou Câmara da vila de Olinda e lhe fez doação de terras para constituir o patrimônio do mesmo, para uso e serviço dos moradores dela, pelo chamado “Foral de Olinda”.

O nome é impróprio, uma vez que não tinha tal documento as características desse tipo de diploma, cuja função era o de reger a relação entre o donatário e o rei, definir os direitos políticos e a percepção de rendas dos donatários, assim como as responsabilidades deles perante a Coroa, já que era através dos forais que se fixavam os direitos, foros e tributos devidos ao rei e ao capitão-governador.

O impropriamente denominado “Foral de Olinda” não deixa, contudo, de ser um documento de importância, pois é o mais antigo com relação a este município e contém dados sobre os primórdios da colonização da capitania de Pernambuco. O Arquivo Histórico Ultramarino guarda duas cópias desse foral: uma datada de 1675 e outra de 1723.

Pernambuco, como Capitania Hereditária, nos seus vários tempos, que traduzidos em termos numéricos ocupou os anos entre 1535 e 1716, teve sua história marcada na metrópole pelo reinado de dez monarcas e na própria Capitania pela posse de apenas quatro donatários: Duarte Coelho, Duarte Coelho de Albuquerque, Jorge de Albuquerque e Duarte de Albuquerque Coelho, o último por linha direta de sucessão.

A história político-administrativa da Capitania Hereditária de Pernambuco vivenciou no seu processo de desenvolvimento, três fases distintas, embora não sucessivas, em termos cronológicos. A primeira dessas fases – 1534/1563 - foi caracterizada por uma estrutura administrativa bastante simples, na qual o Donatário exercia amplos poderes jurisdicionais, em sua posição inconteste de delegado régio, cujo exercício do poder no âmbito da Capitania, limitava-se apenas pelo que as próprias cartas de Doação e Foral estabeleciam.

A segunda fase – 1563/1624 - foi marcada por uma maior complexidade da estrutura burocrática, organizada em função do acelerado crescimento da economia, notadamente da produção açucareira que fez voltar os olhos da metrópole com mais rigor e cobiça sobre a Capitania, levando ao que se pode chamar de um primeiro ajuste das estratégias de dominação; isto, se consubstanciou na adoção de uma política de estreitamento dos limites da jurisdição donatarial e pela imposição de taxas e tributos exorbitantes sobre a população.

O período foi também assinalado por uma quase total ausência dos donatários na administração da Capitania, o que lhes era facultado. Entretanto, lhes foi cobrado pelas autoridades portuguesas, quando do fracasso da resistência à invasão holandesa.

Depois do interregno holandês, veio uma terceira fase – 1654 - 1716 - que consolidou na Capitania de Pernambuco o poder da Coroa portuguesa nos rumos da sua administração, revertendo-se em benefício dos soberanos todos os direitos jurisdicionais e rendimentos do Capitão-Governador sobre a Capitania, embora, até o término deste período, ela ainda fosse legalmente uma Capitania Hereditária.

No que se refere à administração holandesa de Pernambuco, ainda que por um período curto (1630-1654) quando confrontado com a extensão temporal do domínio lusitano, ela não pode deixar de ser referenciada quando se trata da história de Pernambuco, daí a referência mais adiante na parte específica sobre o tema.

Réditos donatariais

(...) haja por bem de me ceder os dízimos dos meus próprios engenhos, e isto

somente do de minha lavra, e o que me pertencer nos de terceiros, e que a parte

dos lavradores seja muito embora de Vossa Alteza. - Duarte Coelho

É no conteúdo das Cartas de Doação dos Donatários das primeiras Capitanias Hereditárias brasileiras que encontramos as pistas para destrinchar o que se constituiu no âmbito das Capitanias o útil dos Donatários, ou seja, as faculdades ou benefícios que o rei apartara de si em proveito desses particulares.

Grosso modo, podem-se classificar os réditos donatariais como sendo:

- aqueles relacionados ao território considerado como propriedade particular do capitão;

- as rendas provenientes de uma percentagem fixa sobre os proventos régios auferidos na capitania, entre as quais se destacam as redízimas, equivalentes a 1% sobre o décimo, ou dízimo do rendimento arrecadado sobre a produção da Capitania, sobretudo no dos engenhos;

- as rendas derivadas do exercício das faculdades de governo do capitão, como as pensões pagas pelos tabeliães etc.;

- as que lhes advinham por direitos chamados “exclusivos” como moinhos, fornos e engenhos.

É importante salientar que a palavra território, relacionada a essas complexas realidades que foram as Capitanias, acolhe dois significados: um, referindo-se a território como área delimitada de exercício de jurisdição, e definida geograficamente nas Cartas de Doação, a que não estava subjacente a propriedade do solo e, o outro, em sentido oposto, o território considerado propriedade particular do Capitão e dos seus herdeiros. (30)

As rendas donatariais provindas da posse dos seus territórios nas Capitanias não eram de se desprezar. Jorge de Albuquerque, Capitão de Pernambuco, ao doar algumas terras aos frades beneditinos de Olinda, em fins do século XVI, exigiu que esses religiosos lhe pagassem dez mil réis de foro em “cada um ano por cada légua de terra, por lhe dar estas terras do meu reguengo”. (31)

Dos proventos auferidos pela Coroa, inseridos na categoria dos Próprios, era destacado um percentual fixo destinado aos Donatários, sobressaindo aí as redízimas, ou dízimo do dízimo (equivalente a 1%), do que era arrecadado para a Ordem de Cristo. O tributo, que incidia sobre a produção, visava menos o morador na condição de proprietário do que na de cristão, que como tal, era obrigado a concorrer para a propagação da fé, como exprimiu Costa Porto. (32)

Aos Donatários das primitivas Capitanias Hereditárias do Brasil, a exemplo do que se vê na Doação de Pernambuco, o monarca concedia:

redízima de todas as rendas e direitos que a dita Ordem e a mim de direito na dita

capitania pertencer, -SS- [a saber], que de todo o rendimento que a dita Ordem e

a mim couber assim dos dízimos como de quaisquer outras rendas ou direitos de

qualquer qualidade que sejam, haja o dito capitão e governador e seus sucessores

uma dízima que é dez partes uma. (33)

Esse formulário, empregado nas doações das Capitanias brasileiras e espelhado na primeira doação do Machico, em 1440, constou invariavelmente de todas as doações.

De acordo com o que informa Evaldo Cabral de Mello para o ano de 1629, calculavam-se os dízimos de Pernambuco em sessenta mil cruzados anuais, os de Itamaracá em oito mil e os da Paraíba em doze mil, englobando-se aí as redízimas que eram arrematadas conjuntamente com os dízimos, sendo transferidos ao Donatário pelo agente da Fazenda Régia 1% que lhe cabia do total recolhido. (34)

Considerando-se o período em que os números são apresentados, era naturalmente sobre o açúcar produzido na Capitania que se fixava com maior vigor a cobrança dos dízimos, embora não se possa deixar sem registro o fato de que, logo após ser instituído o sistema das Capitanias brasileiras, a Coroa portuguesa, no fito de estimular a produção açucareira, adotara uma política de incentivo, isentando de impostos, por dez anos, os engenhos recém construídos.

Rendimentos dos Donatários diretamente extraídos das rendas da Coroa foram os adstritos ao seu estanco ou monopólio do pau-brasil, cabendo aos capitães a “vintena parte do que liquidamente render para mim [rei], forro de todos os custos o brasil que se da dita Capitania trouxer a estes reinos”. (35) Ao primeiro Capitão de Pernambuco foi concedida, além do que constava da sua doação, licença para “cortar” o pau-brasil, o que significava, conforme explicita José Antonio G. de Mello que, dos direitos de entrada da madeira nas alfândegas do reino, o Donatário percebia 5% não só da madeira cortada através dos armadores, por conta do próprio soberano, como se estipulava em sua doação, como também da que era cortada por terceiros, com licença régia.

Desta concessão não esquece Duarte Coelho, é o que se lê em uma das suas famosas Cartas a El Rei: “haja por bem de me dar licença para que, em cada um ano, possa mandar daqui três mil quintais de pau-brasil às minhas próprias custas, livres de todos os direitos, para ajuda dos sobreditos gastos, para me tornar a abastecer e refazer de cousas de que tenho necessidade para os negócios daqui (...).” (36)

O monopólio régio do pau-brasil persistiu como considerável fonte de recursos para a Coroa portuguesa, cuidadosamente preservado, seguindo, porém, o mesmo percurso que os demais estancos reais, ou seja, o arrendamento plurianual a particulares.

A esse expediente “régio” de arrendamento também recorreu Jorge de Albuquerque sobre a parte que lhe cabia. Ausente de sua Capitania, o terceiro capitão-donatário de Pernambuco requereu à Coroa a prerrogativa de arrendar a vintena do pau-brasil que lhe pertencia, o que lhe foi concedido por Alvará de Felipe I [de Portugal], datado de 26 de fevereiro de 1591, incluindo a exigência de que o arrendamento fosse cumprido por quem quer que viesse a herdar a Capitania, caso o requerente morresse antes de findo o prazo do contrato, sem que pudesse “alegar lei e ordenação ou outro qualquer direito contra o dito arrendamento”. (37) É de se observar que a vintena do pau-brasil era paga aos Donatários em Lisboa, pelos Vedores do “Tribunal” da Índia, sobre o rendimento líquido do respectivo estanco régio, de forma que o pedido de Jorge de Albuquerque configurava-se como a solicitação de um empréstimo à Coroa, ou uma antecipação, o que hoje poderia ser classificado como gratificação funcional. Apesar de ser monopólio da coroa, o rei concedia licença a particulares para o corte e remessa para a metrópole, e Duarte Coelho foi um desses beneficiários.

Na generalidade das Capitanias, constituíram-se ainda proventos do Donatário, meia-dízima ou vintena do pescado, inclusive na de Duarte Coelho, pois, muito embora se veja no texto da sua Carta de Doação que se lhe concedia meia dízima da que era arrecadada para a Ordem de Cristo, a mercê foi retificada no final do próprio texto, onde se lê: “hei por bem que a tal mercê não tenha vigor algum porquanto se viu que não podia haver a dita metade da dizima por ser da Ordem”. (38) Tal cautela vai se repetir nas doações posteriores à de Pernambuco, nas quais se expressava exatamente o que essa mercê comportava, como seja: “(...) da meia dizima do pescado da dita Capitania, que é de vinte peixes um, que tenho ordenado se pague além da dízima inteira que pertencer a Ordem segundo no foral é declarado”. (39)

Comparados os proventos da piscicaptura com o porte adquirido por aquelas rendas advindas do açúcar ou do pau-brasil na Capitania de Pernambuco, a atividade pesqueira assume proporções bem pequenas no conjunto das rendas donatariais. Essa imagem, todavia, torna-se logo ilusória quando se voltam os olhos à realidade do cotidiano colonial, em que a pesca se configurava como um dos principais itens da dieta da população, portanto com um valor de troca garantido permanentemente, sobretudo nos momentos de crise de abastecimento tão freqüentes na vida da colônia.

Outros rendimentos calculados sobre a receita dos monopólios da Coroa nas Capitanias referiam-se ao dízimo que cabia ao Donatário receber sobre o quinto da Coroa, quando houvesse nas terras das Capitanias “costa, mares, rios e baías delas, qualquer sorte de pedraria, aljôfar, ouro, prata, coral, cobre, estanho, chumbo, ou outra qualquer sorte de metal”. (40)

Da extração de minérios, a Coroa portuguesa não obteve grandes lucros da Capitania de Pernambuco; seria nenhum se não fossem as minas de salitre (Nitrato de potássio), que, de acordo com Pereira da Costa, (41) foram encontradas ao Norte do rio de São Francisco em princípios do século XVII, começando a ser exploradas já em 1702 com a utilização de mão-de-obra indígena, recrutada coercitivamente nos aldeamentos controlados pelo governo da Capitania, localizados nas proximidades de Campos de Buíque. (42)

Diretamente vinculados às faculdades de governo dos Donatários estavam os rendimentos oriundos das nomeações de oficiais, notadamente da área da justiça e do governo da Capitania.

O direito de nomear pessoas para o preenchimento de cargos foi uma das áreas da jurisdição donatarial em Pernambuco que mais cedo sofreu intervenções da Coroa; mesmo assim, alguns dos cargos continuaram a ser providos pelos capitães e, por conseguinte, a lhes render pensões, a exemplo dos tabeliães, o que se deu pelo menos até 1655, ano em que o Mestre de Campo e governador de Pernambuco Francisco Barreto acusa ter recebido a carta que D. João IV expedira em 5 de dezembro de 1654, pois, a partir daí, deveriam se tornar sem efeito,

quaisquer autos de posse que Dom Miguel (43) tiver feito, e priveis todas e quaisquer

pessoas que tiverem posto ofício ou qualquer outra cousa feita por ele,

não consentindo que o dito Dom Miguel ou Duarte de Albuquerque exercitem

auto algum de donatário, nem cobre com o tal, direito, ou emolumento (...); não

admitindo requerimento algum que contra ela se vos fizer, nem aceitando papel

ou petição, porque a Mim só, toca deferir requerimentos (...). (44)

Não sem motivo, encheram-se as mesas dos Conselheiros do Ultramarino de requerimentos, certidões e folhas de serviço enviadas ao rei, formando processos que por vezes demoravam anos para serem decididos, como foi o de Manuel de Miranda, juiz do peso da balança de Pernambuco, cujo processo para receber os rendimentos do seu cargo, provido por Duarte de Albuquerque Coelho, teve inicio em 17 de junho de 1653 e se estendeu até 1661.(45)

Câmaras municipais

Os privilégios concedidos aos senhores rurais desempenharam uma função essencial na política da capitania, a tal ponto que, pouco a pouco, conduziram os seus destinos para as mãos de uma oligarquia que vai permanecer no poder até quando as rendas dos engenhos passem a pesar menos na receita das arrecadações do reino, do que as provenientes do mercantilismo, cujos representantes passaram a exigir a participação na vida política da capitania. Os fins do século XVII e começos do seguinte foram marcados por posturas animosas entre a câmara de Olinda e o governador de Pernambuco. Até ínfimos problemas de conveniência de tratamento de cortesia eram discutidos na corte. (46)

Quem lê a correspondência da época, verifica a arrogância com que os representantes do senado da câmara desafiavam o governador da capitania, exigindo, através do rei, seus direitos e até a glorificação nos atos públicos e religiosos, com lugares de honra garantidos ao pé do estandarte (nas procissões de Olinda), antes da pessoa do governador, e de sentarem-se em cadeiras de espaldares, quando nas cerimônias em recinto fechado. (47)

Até então o poder central da colônia – o governo geral que funcionava na Bahia – mantinha essa garantia a todo custo. Estabelecia o regimento dado ao governador geral do Brasil Roque da Costa Barreto, em 1677, que deveria o chefe do Estado escrever sempre que seguissem navios para o reino, mesmo não havendo novidades, cuidando de não impedir que também escrevessem, ainda que para se queixarem, as câmaras e seus oficiais, e também os Justiça, Fazenda e Guerra. (48) Representou, sem dúvida, a criação do novo Conselho, uma tentativa de facilitar o entendimento direto dos oficiais da câmara com o rei e demonstrou uma flexibilidade da coroa para com a colônia. Aumentaram assim as oportunidades de contatos entre uma e outra. No rol das petições com apresentações de papéis de serviços prestados na guerra holandesa, encontram-se negros cativos requerendo sua alforria como lhes fora prometido em campanha. (49)

A partir das recomendações da corte, a câmara de Olinda passou a se comunicar diretamente com o rei, sem se preocupar com a presença dos seus representantes na colônia, - os governadores -, e a se comportar, quando muito, como se fosse igual aos mesmos na hierarquia.

Fiscalidade municipal

Excetuando-se a coleta dos dízimos, feita por particulares, detinha a câmara de Olinda o controle das operações financeiras da capitania. Alguns dos direitos dos donatários, após a restauração, foram transferidos para ela.

Um deles, verdadeira “regalia senhorial”, era a taxação sobre as passagens dos rios e sítios de pescarias, que consistia num tributo cobrado pelo transporte em barcos para travessia dos rios. (50) Aquelas prerrogativas donatoriais que não foram deferidas eram invocadas com freqüência, entre elas não ser obrigado a pagar pensões, redízimas e vintenas. (51) Além deste conjunto de regalias, cabia-lhe taxar o preço dos açúcares e, na maioria das vezes, o fazia exageradamente, abuso que o rei procurou coibir em 1687, quando determinou aos oficiais da câmara se abstivessem desta atividade porque, na qualidade de lavradores interessados taxavam o açúcar por preço exorbitante “com o que estava o comércio arruinado e quase extinto”. (52)

Os oficiais da câmara de Olinda não só queriam manter sob seu controle as finanças da capitania, mas, também, procuravam eximir-se de suas obrigações, por exemplo, as de manter as tropas de infantaria, sob a alegação de escassez de recursos. Desde 1654 ficara estabelecido um subsídio militar para tal fim. Tratava-se de uma imposição que recaía sobre determinados gêneros – açúcar, carnes, tabaco, garapa e vinho – arrematados pela câmara que era a administradora dos referidos contratos. Em 1663, em vista das excessivas despesas da câmara e ao “gravame dos povos que não tinham rendas para pagar os terços de infantaria e mais oficialidade” a metrópole ordenou fossem reduzidos para dois o número deles, ficando o Recife servido pelo terço do mestre de campo D. João de Souza e Olinda pelo de Antônio Dias Cardoso. (53)

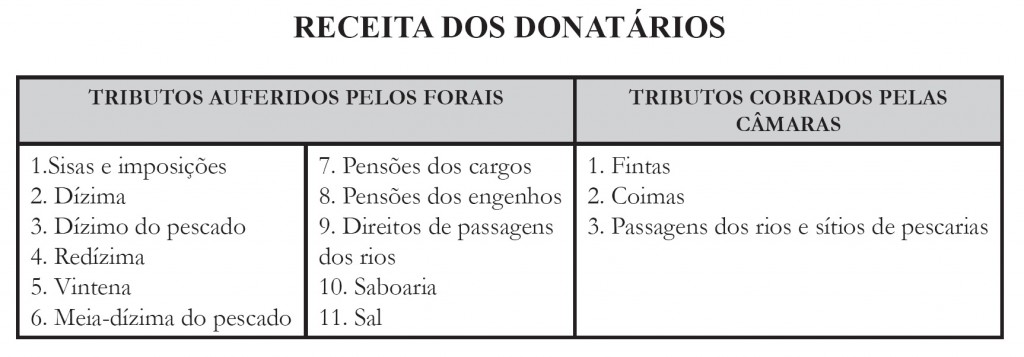

RECEITA DOS DONATÁRIOS

RECEITA DOS DONATÁRIOSRendimentos da Coroa Portuguesa

(...) torno a dar conta (...) a Vossa Alteza do que se passa acerca dos dízimos e

dos direitos dos engenhos, do que tudo por petição do povo e requerimento do

feitor de Vossa Alteza se lavrou em autos, nos quais se deu por sentença que

pagassem todos, em geral, os dízimos em açúcar feito e purgado, segundo uso e

costume dos Reinos e Senhorios de Portugal (...) - Duarte Coelho

O sistema de dependência da colônia à metrópole teve no fiscalismo uma de suas principais características. Os impostos exigidos por Portugal eram tantos – dízima, redízima, vintena, finta, subsídio, quinta, pedágio, derrama, sisa, donativo, portagem, porção, açougagem – que a contravenção do fisco sob as vistas grossas de funcionários subornados generalizou-se na colônia.

Restaurada a Capitania de Pernambuco do poder dos holandeses, a campanha incessante pela defesa do território colonial por quase 24 anos, agravou o endividamento dos senhores de engenho. Os canaviais haviam sido queimados ou abandonados; os escravos tinham fugido para o sertão; os engenhos precisavam ser reconstruídos; as cobranças das dívidas eram realizadas impiedosamente pelos oficiais de justiça quando aceitas pacificamente e, no caso de reação, pelos oficiais de milícia, de maneira a constranger os devedores “a obedecerem e, com efeito, pagarem”. (54)

Para remediar tão grave situação, a metrópole reiniciou a mesma política de incentivos adotada quando da construção dos engenhos, no início da colonização: concedeu aos “feitos de novo”, ou seja, àqueles que foram reconstruídos, dispensa de 10 anos nos impostos de todo o açúcar embarcado para Lisboa. (55) Como era costume dos credores se apossarem dos bens dos devedores levando-lhes escravos, móveis, roupas, quando não canaviais, moendas, cavalos, debilitando assim, ainda mais, o funcionamento dos engenhos, pleitearam os senhores uma prorrogação de suas dívidas por 6 anos, depois por 10, e por fim pediram “provisão perpétua” para que não fossem jamais executados em seus “bens imóveis ou de raiz”, mas só nos rendimentos deles.

Pediram, também, que os açúcares não se arrematassem por nenhuma dívida, uma vez que os judeus costumavam executar os bens de seus devedores como resgate de dívidas contraídas a juros onzenários. Repetiram-se petições deste estilo por todo o século XVII, vindas de vários senados de câmaras do norte do Brasil: de Pernambuco, da Paraíba e de Itamaracá. A quase tudo atendia a coroa e até censurava seus ministros quando não guardavam as suas ordens. (56)

A isenção concedida aos senhores de engenho para o açúcar embarcado às suas custas, específica para os engenhos recém-construídos, conforme já explicitado, deu margem para estes senhores comprarem o açúcar dos antigos engenhos, remetendo-o para Lisboa como se fosse produção dos recém construídos, sem pagar nenhum tributo. Organizaram-se assim os colonos nas sonegações de impostos como nas fraudes e contrabandos, passando semelhantes deslizes à conotação de atos lícitos e até mesmo dignos das simpatias gerais.

A segunda metade do século XVII foi uma fase de atitudes aparentemente conciliadoras por parte da metrópole, às vezes até protetoras, mas que no fundo eram políticas. Eram “proteções” de benefícios duvidosos para a colônia e que revertiam em vantagens para a coroa, pois, enquanto o rei recriminava o governador de Pernambuco por impor um tributo (a finta) aos senhores de engenhos para a reconstrução da Sé de Olinda, dando como argumento serem “muito pobres”, não permitia que nenhum deles deixasse de pagar os donativos para o sustento de tropas que se encarregavam da segurança da capitania (57).

Diante do pedido de que os aliviasse dessa contribuição, o rei foi incisivo nas ordens a Francisco de Brito Freyre:

Porquanto algum morador desse Estado se procuram [sic] isentar de pagar

os donativos e contribuições para o sustento da infantaria, e muitos se valem

para isso do privilégio de cavaleiro das Ordens, e de outros, e convém que em

causa tão comum como é a da diferença, não haja separação de pessoas, qualidades,

nem privilégios, mandeis passar a provisão que será com esta carta;

encomendo-vos e façais executar tão pontualmente como nela se contém, e lhe

façais dar inteiro cumprimento, como dito por certo fareis. Escrita em Lisboa, a

17 de abril de 1663. Rei. (58)

Não é difícil entender que, com o acúmulo de mais uma cobrança para o senhor de engenho, da qual de nada lucraria a Coroa, comprometeria mais esta classe já angustiada com uma sobrecarga de tributos.

Em 1662 um compromisso novo vai onerar as finanças, já sacrificadas, dos senhores de engenhos. Foi o imposto (finta) para o dote da rainha. Com a indenização a que se obrigara Portugal a pagar à Holanda pela perda de seus domínios no Brasil, coincidiu o casamento da infanta portuguesa D. Catarina de Bragança com o rei da Inglaterra Carlos II, criando-se, para ambas as despesas, um donativo com o título de Donativo voluntário dos povos para o dote da rainha da Inglaterra e Paz de Holanda” (59).

Portugal, por interesses dinásticos, precisava comprar a paz e o fez sacrificando também o Brasil. Fora esta fórmula encontrada para indenizar os holandeses pelos bens de raiz deixados em terras brasileiras. Coube ao Brasil a parcela de 140 mil cruzados, a serem cobrados, segundo o contrato, por 16 anos consecutivos ao estabelecimento do mesmo. Contudo, como ocorreu com outros impostos lançados pela coroa, ainda em 1830, figurava no orçamento do império, no valor de 25 contos de réis. (60)

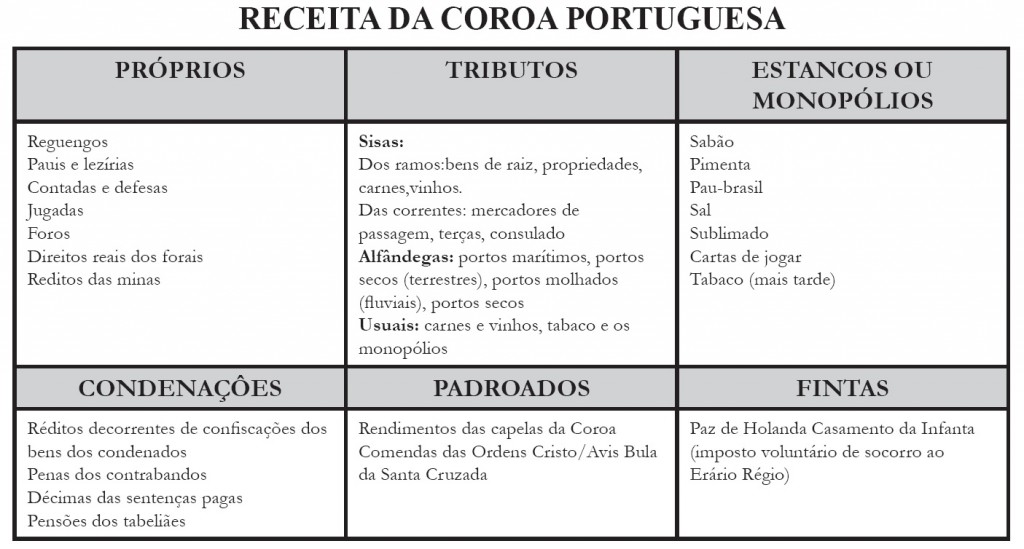

É de se notar que da receita da Coroa portuguesa, ainda que a cobrança de tributos se configurasse como um dos itens de maior peso no conjunto das rendas auferidas, a se guiar pela classificação moderna, estas rendas dividiam-se em cinco categorias, conforme se descrimina no quadro abaixo.

RECEITA DA COROA PORTUGUESA

RECEITA DA COROA PORTUGUESAO expediente mais utilizado para o crescimento da receita do erário régio em Portugal foi a criação de novas fontes de tributação, tanto para o reino propriamente dito como para suas possessões ultramarinas. As mais significativas cobranças vigentes no Brasil Colonial estão listadas no organograma a seguir.

TRIBUTAÇÃO RÉGIA NO BRASIL

TRIBUTAÇÃO RÉGIA NO BRASILOficiais do Rei

(...) dou conta a Vossa Alteza e lembro-lhe o que já lhe tenho escrito, que proveja

e mande a todas as pessoas a quem deu terras no Brasil, que venham a povoar e

residir nelas, porque assim convém a seu serviço, pois essa foi a condição. Ou,

já que não vêm, que ponham em suas terras pessoas aptas e suficientes e ouvidores

que conheçam e saibam o que hão de fazer, e não homens quaisquer, porque

estes não fazem mas desfazem no bem que se deve fazer, porque mercenarius

mercenarius sum. - Duarte Coelho

A palavra funcionário associada ao serviço público só aparece sistematicamente utilizada em fins do século XVIII. Durante a Idade Moderna, assim na Europa como na América colonial, o detentor do ofício era um “oficial”, fosse de ocupações mecânicas ou de um cargo público. Nos verbetes foram usados os termos “ofícios” e “cargos” indistintamente, tanto para os ocupantes dos cargos públicos como para os ofícios militares, como era usado no Brasil colonial.

Em Portugal e conseqüentemente no Brasil, o exercício do cargo exigia, a princípio, uma relação de fidelidade pessoal, que extrapolava a vantagem patrimonial (benefício). O direito consuetudinário, contudo, acabou por permitir que os ofícios ingressassem no patrimônio do titular, podendo ser vendidos (venalidade), arrendados (penhorabilidade) ou deixados por herança (hereditariedade).

As qualidades requeridas para o exercício do cargo (mérito) e a responsabilidade pelo seu desempenho deixaram de ser prioridades. Por essência, a honra ou benefício, opõe-se à função; a fidelidade, à competência; e a patrimonialização, à revocabilidade. Até fins do século XVII os princípios da teoria patrimonial predominaram em Portugal.

A Coroa portuguesa delegou aos seus beneficiários poderes nas várias esferas de competência administrativa, inclusive na de justiça aos donatários das primeiras capitanias hereditárias brasileiras; contudo, sempre se mostrou ciosa quanto à administração dos cargos relativos à sua Fazenda. Mesmo assim uma Consulta do Conselho Ultramarino, datada de 1675, indica a venda do ofício de Provedor da Fazenda Real da Capitania de Pernambuco a fim de angariar fundos para ser utilizado no socorro do reino de Angola.

Do exposto podem ser observados dois pontos relevantes na análise da política administrativa da Coroa portuguesa: o primeiro, é no mínimo paradoxal, ou seja, a venda de um cargo da maior importância para garantir na colônia a receita régia, o que por coerência só poderia ser ocupado por pessoa de inteira confiança do monarca; segundo, de que do produto dessa venda para o socorro de Angola, fica perceptível que não havia uma singularidade da política régia voltada para o Brasil, sendo as estratégias de dominação voltadas para o império ultramarino como um todo, ainda que para garantir a efetividade dessas estratégias a Coroa agisse de forma diferenciada nos diversas partes de seus domínios transmarinos.

Numa terra onde o crescimento da burocracia onerava a coroa portuguesa, mas era imprescindível à sobrevivência do sistema, era natural que procurasse uma solução para contornar o problema. E a encontrada foi manter os salários inalterados por muitos anos e “fechar os olhos” para as atividades paralelas que os funcionários públicos desenvolviam na colônia e que chegavam ao conhecimento do príncipe.

São muitos os casos que se podem apontar sobre irregularidades cometidas por ouvidores e outros funcionários régios no exercício das suas funções na Capitania, que mesmo denunciadas não tiveram quaisquer conseqüências para os ocupantes dos cargos.

Como exemplo clamoroso dessa situação, pode ser citado o caso do ouvidor João de Sepúlveda e Matos, denunciado ao príncipe regente D. Pedro pela Câmara de Olinda em 24 de maio de 1670, por não dar conta de suas funções e viver de negociar “courama” na sua casa particular do Recife na mesma sala onde efetivava seus despachos. (61)

Relações entre Igreja e Estado

(...) E assim Senhor para as obras e cousas das igrejas da obrigação de Vossa

Alteza, sobre o qual tenho escrito (...) peço que proveja, por haver disso muita

necessidade. Duarte Coelho

Ao tratar do papel da Igreja na capitania de Pernambuco, não se pode esquecer as estreitas relações que se estabeleceram no Brasil colonial entre o Trono e o Altar.

Os reis de Portugal e Espanha acumularam ao longo do tempo patronatos sobre seus domínios territoriais. Em Portugal é a partir de 1483 que o rei D. Manuel toma de fato, o controle de todos os negócios eclesiásticos. Torna-se nessa altura, Grão-Mestre da Ordem de Cristo, sucessora dos Templários (62) que, extintos em todo o mundo por pressão de Filipe IV, o Belo, continuam, entretanto a exercer suas funções sob a denominação de Ordem de Cristo, ordem exclusivamente portuguesa, sem muita expressão universal, mas com muito poder dentro do território lusitano.

O Padroado Régio da Ordem de Cristo, no entanto, só formalizou-se mesmo, através de duas bulas expedidas pelo pontífice Adriano que o concedeu a D. João III, o Piedoso, em 1551, por onde se incorporava definitivamente o mestrado das três Ordens Militares à Coroa com direito sucessório; cabendo-lhe e aos futuros reis de Portugal, recolher os dízimos, apresentar os postulantes aos cargos eclesiásticos e prover as condições para o culto, ao mesmo tempo em que, enquanto reis conservar o direito de propor a criação de novos bispados e seus titulares. Neste mesmo ano se erigia o bispado da Bahia.

A conseqüência visível dessa estreita relação entre poder temporal e eclesiástico é a formação de uma cumplicidade entre o projeto colonizador da monarquia portuguesa e o projeto missionário gerado no espírito da reforma tridentina, muito embora se constate a ausência de qualquer prelado que representasse o mundo colonial nas sessões do Concílio Tridentino que se desenrolava na Europa entre os anos de 1545 a 1563, mesmo já tendo sido criado o arcebispado da Bahia.

Com efeito, os reis de Portugal conquistaram através de Bulas Pontifícias, o direito de governo do poder eclesiástico. Pela Bula “Inter Coetera”, de 1593, o Papa Alexandre VI concedeu ao Prior do Convento da Ordem de Cristo, sediada em Tomar, o padroado sobre as terras que em seu nome se achavam descobertas ou viessem a descobrir.

Em 1508 a Bula “Universalis Eclésia” permitia ao rei propor a criação de cargos eclesiásticos de toda a espécie e nomear os seus titulares, levantar o dízimo do culto, controlar as comunicações entre as autoridades eclesiásticas e o Papa, e vice-versa e dar ou recusar autorização para publicar as atas pontifícias.

Essas concessões não significam que fosse o rei investido de autoridade religiosa, era um leigo como qualquer outro, mas sim que ele exercia poder de governo sobre a Igreja existente em seus domínios. Este poder tornava o aparelho eclesiástico um aparelho de Estado, sendo seus agentes submetidos a autoridade do rei e, ao menos teoricamente, sustentados pelo tesouro real.

Não só a tutela administrativa transformava até os titulares das mais altas dignidades eclesiásticas em meros funcionários do Estado, como o direito de censura atingia também a hierarquia da Igreja e assim, política e economicamente, o patronato colocava a Igreja na mais completa dependência do tesouro real, que com este expediente adquiriu recursos consideráveis.

A tutela da Coroa sobre Igreja será posteriormente causa de grandes conflitos e confusões. Mesmo os órgãos do aparelho burocrático que exerciam o direito ao governo eclesiástico, como a Secretaria dos Negócios Ultramarinos e a Mesa da Consciência e Ordens, chegavam a discutir a respeito da jurisdição em determinados casos, principalmente no que se refere à aplicação dos dízimos eclesiásticos.

Com o tempo os dízimos cobrados pela Coroa confundiram-se com as demais rendas do Estado, apesar de que não era ao rei como tal que se pagava os dízimos, mas ao rei na qualidade de Grão-Mestre da Ordem de Cristo. No século XVIII o caráter eclesiástico dos dízimos estava já completamente esquecido e tinha se incorporado ao direito dos príncipes, os quais lhes davam uma utilização secular.

Deste imposto é que se deveria retirar o necessário para prover a sustentação do clero; de onde se retirariam as côngruas dos vigários e daí também se construiriam igrejas, se comprariam alfaias e tudo o que servisse à manutenção do culto. Mas, o dízimo, transformado em mais um imposto, beneficiava apenas em parte a Igreja, tanto que a construção de muitos templos católicos foi efetuada pelas ordens religiosas, pelos fiéis reunidos ou não em irmandades, e mesmo por particulares.

Na realidade, sem contar com eventuais contribuições pecuniárias para construção ou reparo dos templos, bem como para a compra de alfaias e ornamentos, ou para a decoração de altares, o compromisso do Estado no repasse dos dízimos que recolhia se materializou nas côngruas.

Como expressava Duarte Coelho, no trecho em epígrafe, as necessidades da Igreja no Brasil colonial, ainda que obrigação do monarca, não foi suprida por ele; em todos os tempos ou espaços da colônia, outros agentes deram conta da empreitada.

Quando se procura estudar as relações entre Igreja e Estado e sua repercussão no cotidiano colonial da capitania de Pernambuco, não se pode deixar de apresentar em grandes linhas no que consistiram as Ordens religiosas regulares para essa sociedade, e em especial as quatro que formaram por assim dizer, “a coluna vertebral” do aparelho eclesiástico no Brasil: a Companhia de Jesus e as Ordens de São Francisco, de São Bento e do Carmo. Instaladas na capitania, estas Ordens fundam conventos nas principais cidades e vilas, a exemplo de Olinda, Igarassu, Goiana e Recife, donde saem seus membros a catequizar indígenas, assistir a população colonial, fundar e manter entidades educacionais, celebrar serviços religiosos nas terras senhoriais, vilas e povoados, criar e manter seminários, destacando-se neste ponto os colégios fundados pelos jesuítas.

Já em 1551 com a vinda dos padres Manoel da Nóbrega e Antonio Pires para Olinda, os jesuítas receberam de Duarte Coelho a ermida de Nossa Senhora da Graça, construída pelo donatário, com todas as terras ao seu redor para ser fundado um colégio e ter início à catequese dos indígenas. Em 1796 o antigo colégio dos Jesuítas, então abandonado, foi doado pelo então regente D. João, ao bispo de Pernambuco, D. José Joaquim da Cunha de Azeredo Coutinho para nele funcionar o Seminário Episcopal. Segundo Gilberto Freyre “o bispo Azeredo Coutinho foi talvez o primeiro brasileiro a sonhar para Olinda e os seus montes um futuro tranqüilo de cidade universitária que viesse consolar a antiga cidade de capitães generais de sua viuvez política. Ele fez do velho colégio dos Jesuítas um esboço de uma universidade moderna, desenvolvendo o ensino secundário em ensino superior, Olinda seria uma espécie de Coimbra; e o Beberibe o seu Mondego”. (63)

Da obra dos Beneditinos em Pernambuco não se pode esquecer do Mosteiro de São Bento, palco da instalação do Curso Jurídico de Olinda a 15 de maio de 1828 e da participação dos irmãos de São Bento como protagonistas de muitos movimentos políticos e das suas constantes querelas com o governo civil da capitania.

Além das Ordens citadas que atuaram no Brasil Colonial mais três importantes congregações religiosas: os Oratorianos, Mercedários e Capuchinhos igualmente exerceram influência em alguns setores da sociedade, mas não atingem o mesmo padrão de interferência exercido na vida colonial pelas quatro primeiras. As escolas conventuais dos carmelitas, dos franciscanos, dos beneditinos, dos oratorianos em Pernambuco, e dos mercedários no Pará, foram os locais onde se formaram sacerdotes no Brasil colonial. Afora, como já foi expresso, em relação aos jesuítas, essas escolas, eram os centros mais dinâmicos para formação de sacerdotes.

Ainda sobre as Ordens religiosas que atuaram em Pernambuco vale salientar o papel que elas desempenharam no ensino público, assunto tão pouco comentado nos livros de história de Pernambuco. Nos manuscritos do Ultramarino há larga documentação referindo o trabalho dos padres jesuítas, dos Beneditinos e dos que formavam a Congregação do Oratório de São Felipe Néri, assim como dos professores régios que passaram a atuar após a reforma Pombalina. Dos Beneditinos deve-se dizer que foram eles os fundadores da Faculdade de Direito de Olinda, primeiro estabelecimento de ensino superior do Brasil, instalado no mosteiro da Ordem. Também foi da iniciativa dos padres de São Bento a criação da Escola de Agricultura e veterinária, hoje Universidade Federal Rural de Pernambuco. No que tange ao ensino médio, ainda na atualidade, cabem às Ordens religiosas a coordenação de vários estabelecimentos particulares nesse nível de ensino no Estado.

Anote-se que este assunto tem sido objeto apenas de estudos relativos à História da Educação no Brasil, no mais das vezes apenas é referida a ordem dos Jesuítas como a única a ter exercido tais funções na Colônia, abrindo-se mão de rever o papel histórico das demais ordens eclesiásticas no âmbito da educação.

Merece registro o fato de que durante o período colonial o Brasil não teve Ordens ou Congregações Religiosas femininas, apenas conventos e “recolhimentos” que foram as primeiras casas para mulheres com ideal de vida religiosa. Provavelmente advém daí encontrar-se nos verbetes do catálogo da Capitania de Pernambuco um bom número de solicitações de colonos ao rei para obter licença no sentido de suas filhas embarcarem para o reino a fim de servirem como religiosas.

A superioridade organizacional dos regulares sobre o clero secular é bem conhecida, o que talvez se deva à disciplina e autonomia financeira adquirida pelos primeiros, haja vista que além das dotações reais, a princípio sua principal fonte de renda, os conventos recebiam heranças e doações particulares, o que concorreu sobremaneira para formação de grandes patrimônios que incluía entre outros bens fazendas de gado – utilizando-se mão de obra escrava, indígena ou africana – além de imóveis urbanos que lhes garantia usufruir rendimentos suficientes à sua manutenção, independendo das dotações reais, sempre irregulares e em descompasso com as necessidades anunciadas.

Conforme apontado o clero secular se apresenta ao nível da Colônia menos organizado institucionalmente. Entretanto, na relação que mantém com a população, esta é muito mais estreita chegando a se estabelecer laços quase que de cumplicidade, a par dos desmandos e da inobservância aos princípios religiosos e morais, que na esfera do catolicismo tridentino, deveria reger a prática eclesiástica.

Até o ano de 1676, o Brasil possuía apenas uma diocese, a da Bahia que por mais de cem anos foi a única, tendo sido fundadas as de Pernambuco e Rio de Janeiro em 1676, a do Pará em 1719 e a de Mariana e São Paulo em 1745.

A extensão dos limites territoriais das dioceses brasileiras, vai ser causa de constantes reclamações ao Conselho Ultramarino por parte dos bispos, que por conta disso, segundo afirmavam nas cartas enviadas à metrópole, não podiam exercer a contento, ou com “o júbilo necessário”, as suas ações pastorais. O livro Idéia da População da Capitania de Pernambuco e das suas anexas, abrangendo os anos de 1774 a 1788, informa, por exemplo, a extensão da diocese de Olinda. De acordo com os números expressos nesse documento, no seu território havia uma população de 278.905 pessoas, situadas em duas cidades, 22 vilas e 78 freguesias. (64)

Problema, dos mais citados na correspondência do Ultramarino, refere-se às longas vacâncias porque passaram as dioceses na colônia. É de se notar que o bispado da Bahia ficou vago por setenta e três anos e a diocese de Olinda por dez, creditando-se este fato às divergências entre Portugal e Roma nas primeiras décadas do século XVIII. Consulta de 23 de fevereiro de 1713, deplora as enormes vacâncias a que ficaram submetidas pelo rei as dioceses de Pernambuco e Angola. Consta do documento: “Não sendo menos para lastimar os que cometem os eclesiásticos, vendo-se sem bispo que emende, tendo-se por notícia mui constante que o cabido de Pernambuco há ordenado um excessivo número de pessoas indignas e que tem causado grande desconsolação”. (65)

A referência à função desempenhada pela Igreja partiu da premissa de que, uma vez consolidada a conquista e estruturada a dominação senhorial, o aparelho eclesiástico perdeu sua função de conquista dos índios, melhor dizendo, continuou exercendo esta função social, mas em escala muito menor e menos importante em relação aos propósitos do projeto colonizador português para o Brasil. A Igreja assumiu a partir de então a função social de manutenção da unidade religiosa e moral do todo social e organização da vida coletiva.

Exclusivo do pau-brasil

(...) se perverteu este fazer de brasil, que põe em muita confusão a terra, e a

mim dá grande trabalho e fadiga em acudir a tantos desconcertos e remediar

desacertos. - Duarte Coelho

A “descoberta” do Brasil ligada a uma política de expansão mercantilista, implicaria, necessariamente, em que fosse encontrado de imediato um produto que pudesse ser colocado no mercado europeu. As primeiras notícias não foram nesse sentido, animadoras. Todavia, já em 1501, torna-se conhecido o pau de tinta, de ótima qualidade, que seria encontrado em abundância e iria ativar cada vez mais o comércio dessa madeira e suplantar o lenho oriental empregado há séculos na indústria de tinturaria.

Sua exploração, porém, não justificava que Portugal se desviasse da rica rota do Oriente, que exigia todo um minucioso mecanismo de defesa. Encarando com realismo suas limitações, procurou a Coroa um caminho que lhe permitisse, sem maiores despesas, lucros rápidos, arrendando essa exploração a particulares, o que em 1506 já lhe rendia quatro mil ducados em virtude de negócio com Fernão de Noronha e outros cristãos-novos.

Foi, desse modo, a exploração das matas que proporcionou o começo da integração da Colônia na engrenagem do comércio internacional, ocasionando investidas constantes de forasteiros em busca do famoso pau de tinta. Nas cartas de doação como nos forais dos donatários, é ele zelosamente reservado como exclusivo do soberano e dos seus sucessores, embora fosse obrigação do Capitão-mor, guardá-lo e conservá-lo, podendo os moradores da capitania “aproveitar dele aí na terra, no que lhe for necessário, não sendo em o queimar, porque queimando-o incorrerão nas sobreditas penas”, ou seja, de perderem seus bens para a Fazenda Real (66). Esse exclusivismo metropolitano se prolongará por todo o período colonial e será seguidamente afirmado pela Coroa em provisões, regimentos, alvarás, etc. No regimento de Tomé de Souza há recomendações para que o “brasil” só fosse retirado por pessoas com licenças próprias e que “possam haver o dito pau com o menos prejuízo da terra” (67).

O melhor brasil em Pernambuco

(...) quem quiser fazer brasil há muitos outros portos onde o podem fazer, sem

nos fazerem tanto mal e dano e tanto desserviço de Deus e de Vossa Alteza; e o

de por aqui ao redor, que é o melhor de todo este Brasil, ficará guardado para

quando Vossa Alteza se quiser servir, o que por sua ordem e com toda a prudência

se fará.- Duarte Coelho

Na verdade o melhor pau era o extraído de Pernambuco e as “matas do brasil” mais cobiçadas faziam parte dos municípios pernambucanos que em seus nomes originais lembram a fartura e a qualidade da preciosa madeira corante: São Lourenço da Mata, Nazaré da Mata e Santo Antão da Mata.

Contrariamente ao que se costuma afirmar, o interesse demonstrado pelo pau-brasil não foi passageiro. Prolongou-se por todo o período colonial, estendendo-se a outras madeiras que se vão revelando necessárias à Coroa. Procurou Portugal reservar para si as melhores áreas florestais, numa política compreensível para um país de pequeno território, pobre em matas e que estava obrigado a renovar constantemente sua frota naval, devido ao número elevado de navios perdidos nas longas travessias marítimas.

A Coroa, para atender a sua política de reservar para si as melhores matas, chegou mesmo a proibir a concessão de sesmarias e a tentar reaver as concedidas em áreas de florestas.

É certo que a importância do açúcar colocou a exploração do pau-brasil em segundo plano, o que não significa necessariamente, esquecimento dessa atividade, pois no início do século XVII continuava seu comércio rentável e, conseqüentemente, pela ânsia dos contratadores em adquirirem os melhores paus, sua exploração era tão desordenada que Filipe III procurou coibir essa devastação num longo e minucioso regimento datado de 12 de dezembro de 1605. Entre outras providências determina o referido regimento que nos ditos cortes se tivesse “muito tento a conservação de árvores” para que tornassem a brotar, “deixando-lhe varas, e troncos com que os possam fazer, e os que o contrário fizerem serão castigados”. Esses castigos poderiam levar à pena de morte e à perda de toda a fazenda a quem tirasse, sem licença, mais de 100

quintais de pau-brasil.

Também no Regimento da Relação da Bahia, em 1609, foram exigidos dos governadores, cuidado e proteção às madeiras em geral e, principalmente, às destinadas aos engenhos (68). A economia açucareira, já então firmada, conferia extraordinária valorização às nossas reservas florestais, reclamando providências para que não se esgotassem.

Todavia, as notícias que chegavam ao Reino eram de que os engenhos estavam ameaçados de paralisação “por falta de lenha para o seu meneo” [sic].

Diante desse fato, a Coroa encarregou ao Governador Geral Diogo de Menezes “tomasse desta matéria a informação necessária, e sobre o remédio que nisto se deve dar, e que se conservassem quanto pudesse ser, assim as ditas matas para benefício dos açúcares como das madeiras para navios e outras fábricas”. (69)

Em 1612, em recomendações feitas a Gaspar de Souza, seu sucessor, baseadas nas informações fornecidas por “pessoas práticas”, estabeleceu a Coroa que de nenhuma maneira se assentassem aldeias de índios a menos distância de engenhos que uma légua” e que não se fizesse roça para mantimentos “por outro tanto espaço”, causas que foram apontadas entre as principais para a falta de lenha. Ordenou ainda cuidados especiais no corte das árvores e a compra, pelos senhores de engenho, das terras de particulares quando estes obrigados a fornecer lenha a preços fixados pela Câmara quisessem por essa razão, desfazer-se delas. (70)

Observa-se, entretanto, que essas medidas tomadas por Portugal não tiveram sucesso, pois nos regimentos dos governadores seguintes, encontram-se transcritas as mesmas determinações, salientando-se que não haviam sido cumpridas. São elas, às vezes, acrescidas de novas normas, a exemplo da provisão de 3 de novembro de 1681, confirmada por alvará de 13 de maio de 1802, que proíbe a construção de engenhos a uma distância inferior a meia légua entre os mesmos. (71)

Aliás, dificilmente a Coroa teria condições de ser obedecida, levando-se em conta os inúmeros problemas que enfrentou e que impediam uma política de mais efetiva fiscalização. Problemas sérios como o da enorme distância entre Metrópole e Colônia e entre capitanias e governo da Bahia, ou dificilmente contornáveis, como o de agir contra os donos de engenhos que cortavam desordenadamente as madeiras que encontravam mais perto, para logo após reclamarem sua falta. O fato não invalida o interesse régio que sofreu, naturalmente, as imposições de uma realidade muito mais forte.

Os próprios habitantes da Colônia, aqueles de maior visão que compreendiam os perigos de uma exploração desmedida das matas, fizeram queixas e sugestões à Coroa sobre sua devastação e necessidade de conservação delas.

É interessante nesse sentido o requerimento dos moradores de Pernambuco, principalmente senhores de engenho, datado de 10 de dezembro de 1756, em que reclamam os estragos feitos pelos contratadores do pau-brasil e pedem providências a respeito. O documento revela a dificuldade que havia para encontrar-se o referido pau, já a essa altura, “disperso e não junto do outro, para dele se tirar uma pequena porção é necessário destruir uma grande quantidade dos outros paus” (72). No ano seguinte voltaram os moradores a se dirigir ao Rei, agora pedindo indenização aos contratadores dos prejuízos que sofriam pelos cortes, transportes e valor do pau. Um outro requerimento dos moradores de Goiana à Rainha, em 1784, referia-se a consternação pela redução das matas devido a roçados, incêndios, falta de cuidados, pedindo inquérito para os que desobedecessem às determinações reais.

Por carta de 15 de abril de 1789, o governador D. Tomás Jose de Melo comunicou ao Secretário de Estado de Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos que, daquela data em diante, não seria concedida sesmaria, sem que os sesmeiros assinassem um termo pelo qual se obrigaram a não abaterem pau algum que pudesse servir para as Fragatas ou Naus da Marinha Real.

Apesar das providências já tomadas com relação às cláusulas e reservas com que se deveriam passar as Cartas de Sesmarias, os cortes de madeiras continuaram, segundo a Coroa, “irregulares e nocivos” e em poucos anos não se encontrariam paus para as embarcações em “sítios cômodos” e de fácil acesso aos portos de embarque, o que acarretaria prejuízos “de gravíssimas conseqüências” (73).

Para controlar os abusos “da liberdade até agora permitida”, ordenou a Rainha por Alvará de 5 de outubro de 1795, relativo à distribuição de sesmarias, que “nos portos de mar, e nos distritos das suas vizinhanças, e costas se reservem inteiramente àquelas matas, donde pela sua boa qualidade, abundância, e melhor comodidade se possam cortar, e extrair as precisas madeiras, proibindo “eles no todo, ou em parte se possam mais dar de sesmaria”, ainda que naquelas “já existentes, e ocupadas pelos seus sesmeiros nos portos de mar, e nos distritos das suas vizinhanças, e costas, e ainda no interior delas”, ficavam subsistindo as suas concessões e datas. Exigiu porém que “nas suas matas se não cortem madeiras grossas, e de lei, e menos para construção de navios, sem que se preceda licença do governador e capitão general da capitania, aonde se pretender efetuar o corte”. (74) Licença só concedida mediante reconhecida necessidade.

Dois anos depois, com o intuito de reafirmar as disposições anteriores, de “tomar todas as precauções para a conservação das matas do Estado do Brasil e evitar que elas se arruínem e destruam”, dispôs a Coroa por carta régia de 13 de março de 1797 que, “sem a menor perda de tempo”, o governador de Pernambuco informasse dos meios pelos quais se poderiam restituir “as sesmarias já dadas, indenizando os proprietários com terras equivalentes no interior do país, impondo desde logo (...) a obrigação de conservarem as madeiras e paus reais e estabelecendo igualmente as mais severas penas contra os incendiários e destruidores das matas.” Ordenou ainda a demarcação das áreas de matas e que o referido governador indicasse quais os sítios que necessitavam de ministros conservadores, apontando também a forma de administração conveniente para se conseguirem múltiplos objetivos, tais como conservar as árvores, economizar nos cortes das madeiras, facilitar as remessas e estabelecer uma perfeita contabilidade de maneira que se soubesse “o preço porque sai cada peça das que se tiram das mesmas árvores.” Deveria entretanto “evitar todo procedimento arbitrário na execução destas ordens”. (75)

Em obediência a essas normas, foi remetido edital para as vilas de Pernambuco, Paraíba e Alagoas, exigindo que os sesmeiros apresentassem seus títulos aos corregedores das respectivas comarcas a fim de se examinar a sua legalidade e de se informar ao Rei sobre os meios pelos quais se poderiam restituir à sua Real Fazenda aquelas sesmarias que ainda não estivessem povoadas.

Uma determinação tão importante como a de demarcação das matas não foi, de fato, observada e em novembro do mesmo ano foi suspensa por falta de dinheiro nos cofres da Real Fazenda.

Entretanto, não foi a Coroa a maior culpada das deficiências na aplicação das medidas concernentes à preservação das matas, pois chegou a nomear funcionários para tal fim, a exemplo dos “construtores”, pagos pela Fazenda Real para os cortes de madeiras, encarregados também, de descobrir as mais próprias para a marinha e de zelar pelas matas.

Encontram-se referências frequentes em documentos dos fins do século XVIII sobre dois desses “construtores”. De um deles, Manuel Prata, é conhecida a indicação do ano de 1787 para os cortes na Capitania de Pernambuco. O outro, Manuel Martins Beiriz, já trabalhava a essa altura no Brasil, muito embora não se tenha notícia se foi o primeiro indicado para as incumbências mencionadas. Mais importante que o cargo de “construtor” foi o de Juiz Conservador das Matas. O primeiro a exercê-lo, por nomeação do governador de Pernambuco, provavelmente do ano de 1789, foi José de Mendonça de Matos Moreira, então Ouvidor da Comarca de Alagoas, que passou a acumular duas funções.

Pelos vários e minuciosos relatórios sobre as matas de sua jurisdição, já na época as mais importantes do Nordeste, demonstrou Matos Moreira ter sido um grande conhecedor e defensor delas, o que justifica ter tido seu nome sugerido várias vezes para superintendente das matas “com jurisdição privativa”, posto que, seguidamente, se pediu criasse a Coroa na referida comarca, por não poder o Ministro Ouvidor “satisfazer juntamente deveres tão diferentes uns dos outros.” A sugestão foi aceita e, então, pela carta régia de 11 de julho de 1799, foi Matos Moreira, oficialmente nomeado Juiz Conservador das Matas das Alagoas, “vencendo ordenado de um conto de réis cada ano” e gozando todos os direitos e a mesma jurisdição que foi concedida ao Juiz Conservador dos Pinhais de Leiria “no que for aplicável nesse continente”. (76)

Em Pernambuco, segundo documento de 1803, não houve Juiz Conservador das Matas, “certamente por serem minguadas as que existiam ou restavam”. (77)

Além dos funcionários referidos, várias outras pessoas recebiam pagamentos da Real Fazenda por trabalhos temporários nas matas, onde também os índios foram empregados nos cortes, transportes e embarques das madeiras.

Analisando-se objetivamente a política adotada pela Coroa portuguesa no Brasil, pode ser ela considerada como de preservação, uma vez que sempre esteve atenta aos benefícios que as matas ofereciam, visando, é certo, os seus interesses. Preservação, no sentido de tentar uma exploração dessas florestas sem desperdícios, procurando sempre se adaptar às novas demandas de madeiras que iriam surgindo tanto na Metrópole como na Colônia. Poder-se-ia afirmar que tais medidas foram meramente colonialistas, porém eram legítimas, se vistas sob a perspectiva mercantilista em que se enquadrava Portugal, como outras metrópoles da época.

Naturalmente muitas das determinações salientadas, talvez a maioria delas, não chegaram a ser observadas. Algumas parecem mesmo utópicas como a de colocar olheiros nas matas para impedir que se fumasse no seu interior, a de proibir “o bárbaro costume das queimadas”, ou ainda, a de exigir a devolução de sesmarias em áreas de matas de marinha. (78) Aliás, nesse particular, a própria Coroa recuou habilmente, revelando o quanto soube acomodar-se às circunstâncias do momento, às exigências daqueles que com seus próprios recursos promoviam o povoamento de sua colônia.

Todavia, não se pode negar que as poucas disposições que foram obedecidas contribuíram para evitar a devastação ainda mais precipitada das matas, permitindo a existência de algumas reservas florestais no Nordeste brasileiro, no momento da Independência.

Ensoberbos e revoltosos

(...) quando estavam os índios famintos e desejosos de ferramentas, pelo que

lhes dávamos nos vinham a fazer as levadas e todas as outras obras grossas

e nos vinham a vender mantimentos de que temos assaz necessidade, e, como

estão fartos de ferramentas, fazem-se piores do que são e alvoroçam-se e ensoberbecem-

se e revoltam-se. Duarte Coelho

“Negros da terra”

O atual estado do debate histórico sobre as populações nativas do Brasil levanta a questão dos etinômios, rejeitando por vezes a classificação de índios para essa população. O termo é aqui usado em vista da tradição historiográfica, embora consciente de que esta não é a nomenclatura adequada.

Verificar a prática cotidiana da administração com relação aos indígenas, quando se sabe que no quadro dos oficiais da Coroa, na Capitania, existia a figura do Mamposteiro, nomeado procurador dos índios e a quem por princípio cabia resguardar os direitos indígenas, numa comunidade em que a sua escravização fazia parte do cotidiano, ou ainda, destrinçar a rede de poder que se formou na Capitania pela associação entre cargo público e propriedade da terra, são desafios de pesquisa.

Doação conturbada foi a que garantia aos Donatários poder resgatar e mandar ao reino os “escravos que eles resgatarem na dita terra do Brasil”.

Claro está que a doação se referia aos indígenas. Para Pernambuco, como para o Espírito Santo, Itaparica, Porto Seguro e outras esse número era de vinte e quatro, mas, para São Vicente e Xingu, a última Capitania criada no Brasil em 1685, reforçava-se esse número para quarenta e oito “peças”.

O problema posto pela teologia sobre a liberdade indígena, tanto para Espanha como para Portugal terminou por conduzir a uma série de medidas com vistas a proibir o cativeiro dos nativos, no Brasil, notadamente a Lei de D. Sebastião, assinada em Évora, datada de 20 de março de 1570, reiterada por outros diplomas, como as decisões régias de 11 de novembro de 1595, a de 5 de julho de 1605 ou a de 30 de julho de 1609. Tudo leva a crer que essa legislação introduziu as mudanças que se vêem nas posteriores Cartas de Doação, como na da ilha de Santa Catarina em 1666, onde se lê a advertência:

posto que se diga nesta carta que poderá mandar cada ano a este reino o dito

Capitão e governador e seus sucessores quarenta e oito escravos dos que resgatarem

e houverem nas terras do Brasil para eles fazerem o que lhes bem estiver,

lhes não concedo esta condição por estar proibida a trazida dos escravos a este

Reino por uma Provisão do Senhor Rei Dom Sebastião, que a Santa Glória haja,

feita a vinte de Março de mil quinhentos e setenta. (79)

Essa limitação só se deu tardiamente para as demais Capitanias brasileiras através das Confirmações das Doações, sendo os casos de Itaparica (1613), Espírito Santo (1675), São Vicente em 1676 ou Xingu em 1685, razão porque, nos diz Saldanha (80) no projeto de reforma das doações das Capitanias ultramarinas elaborado por Pinheiro da Veiga (o mesmo Procurador da Coroa na causa dos Vimioso), uma das declarações de menção obrigatória, fosse precisamente a que dizia o seguinte:

nos índios ou seu tratamento e liberdades se guardem as leis sobre eles passadas,

com determinação do que em contrário se concedeu nas ditas doações, conforme

a lei impressa do ano de 1570 no livrinho delas. (81)

Para os Donatários de Pernambuco não constou a confirmação de tal advertência, embora não se tenha notícias do trato de indígenas por parte deles; isso, entretanto, não significa que o comércio de escravos nativo não tenha havido. Torna-se necessário atentar para o fato de que, mesmo não sendo impossível, como escreveu Felipe de Alencastro, a acumulação proporcionada pelo trato de escravos indígenas, este se mostrava incompatível com o sistema colonial, haja vista

(...) esbarrar na esfera mais dinâmica do capital mercantil (investido no negócio

negreiro), na rede fiscal da Coroa (acoplado ao tráfico atlântico africano),

na política imperial metropolitana (fundada na exploração complementar da

América e da África portuguesa) e no aparelho ideológico do Estado (que privilegiava

a evangelização dos índios). (82)

Independente do número de leis proibitivas promulgadas contra a escravização dos índios do Brasil, a elas se sobrepunham outras ordens ou concessões especiais permitindo o contrário. Contudo é de se notar que essas leis tinham um caráter geral (83) e apenas enquadravam-se nelas aqueles índios que já “catequizados” integravam os projetos missionários. Aos demais o motivo da “guerra justa” era suficiente para dizimar e escravizar, o que era bem utilizado por aqueles que o faziam, como discorria o Mestre de Campo, melhor seria dizer o Capitão do Mato Domingos Jorge Velho, para justificar o apresamento e escravização de índios para integrar o que ele chamava de seus exércitos, ao investir contra o Quilombo dos Palmares.

Primeiramente nossas tropas com que imos (vamos) à conquista do gentio brabo

desse vastíssimo sertão, não é de gente matriculada nos livros de Vossa Majestade,

nem obrigado por soldo, nem por pão de munição (...); senão adquirir o tapuia

gentio brabo e comedor de carne humana para o reduzir ao conhecimento

da urbana humanidade e humana sociedade (...) para por esse meio chegarem

a ter aquela luz de Deus e dos mistérios da fé católica, que lhes basta para sua

salvação – porque em vão trabalha, quem os quer fazer anjos, antes de os fazer

homens – e, desses adquiridos e reduzidos, engrossamos nossas tropas (...) (84).

Considerações éticas sobre o trabalho com relação ao aproveitamento da mão de obra indígena, no depoimento do preador de índios, mostra que na Colônia se forjou uma mentalidade diferente da ética escolástica. Mas, para o indígena, bem ou mal, ordens foram expedidas; o mesmo não se pode dizer com relação ao trato de escravos negros. O tráfico de escravos foi sempre um dos negócios mais lucrativos das capitanias brasileiras, com ou sem donatários e sempre com o beneplácito da Coroa portuguesa, não faltando exemplos na historiografia brasileira.

“Negro da Guiné”

Ainda que o sistema escravocrata marcasse as relações de produção e a própria estratificação da sociedade colonial, esta é uma realidade que uma análise superficial das ementas dos manuscritos do Ultramarino não deixa entrever.

Na verdade, a temática apenas se torna visível quando se trata de cargas dos ditos navios negreiros ou dos movimentos de resistência do negro ao trabalho escravo, notadamente quando se refere aos quilombos e no caso de Pernambuco, ao dos Palmares.

O exame dos manuscritos leva, contudo, à constatação, no mínimo interessante, de que a imagem do monarca como defensor da justiça permeava o imaginário da população colonial e mesmo dos escravos que a ele recorriam.

Não sem motivo a escrava Isabel Francisca de Souza, a serviço de Bartolomeu de Souza, para quem vendia víveres pela cidade do Recife, apelou para a rainha, obtendo vitória. Dizia ela que no exercício de sua profissão de vendedeira tinha dado muito lucro a seu senhor e, do que recebia por seus serviços, juntara a quantia de duzentos e tantos mil réis, que entregara ao mesmo pela sua liberdade, com o que ele não se contentara. Daí porque necessitava do apoio da soberana, no sentido de ordenar ao governador de Pernambuco, para que tomasse as devidas providências. O pleito deu resultado: por carta datada do Recife, de dois de novembro de 1780, o governador comunicou que o senhor resolvera libertar a escrava pela quantia de oitenta mil réis. De fato, segue-se a carta de alforria, datada de 26 de novembro de 1780. A pretensão de Isabel, que julgava ter direito a sua liberdade, acabou por lhe ser reconhecida.

As escrituras de venda, de hipoteca, e empenho de escravos são, porém, as fontes nas quais a “coisificação” do negro fica mais patente. Ali estão feitos negócios de escravos, juntamente com bens imóveis (sítios, casas, partidos de cana) e animais de carga. São vendidas crianças na mais tenra idade, assim como escravos idosos. Neste caso, se imprime ao negro a imagem de um traste inútil que, tendo perdido a serventia, era deitado fora. Também, após a morte, a atitude era a mesma: a de quem se livra de uma “coisa inútil”. Numa sociedade cristã, onde existia o preceito de enterrar os mortos, os corpos dos escravos eram frequentemente lançados às portas das igrejas, para não arcarem os senhores com o custo do enterro. Uma carta do bispo de Pernambuco, dirigida ao Rei e datada de 06 de julho de 1710, dá conta de como os senhores de engenho mandavam “lançar nos matos os negros que adoecem”, recolhendo-os se ficavam bons e deixando-os morrer sem os sacramentos, quando não tinham cura. Nesse sentido foram as irmandades de negros essenciais na Colônia para garantir aos escravos ou forros um sepultamento digno dentro dos preceitos católicos, o que se constituiu um dos principais atrativos dessas associações, sobressaindo-se aquelas de devoção ao Rosário.

“tempo dos flamengos”

(...) não tenha Vossa Alteza em tão pouco estas terras do Brasil em especial esta

Nova Lusitânia, como mostra ter, pois não provê nem me responde as cartas e

avisos que há três anos e por três ou quatro vias lhe tenho escrito; mostra que

tem, pois a isso não acode. - Duarte Coelho

O título é uma clara menção a obra do historiador pernambucano José Antonio Gonsalves de Mello Neto, que aqui se configura como uma homenagem a quem dedicou sua vida ao labor historiográfico e à pesquisa histórica, cujo livro Tempo dos Flamengos é ainda na atualidade considerada a obra de síntese mais completa sobre o período da dominação batava em Pernambuco.

A documentação que se refere à guerra holandesa oferece muitos detalhes de importância que merecem ser revisitados. Os papéis de serviços das pessoas que participaram da luta e os pedidos de honrarias como recompensa dessa participação, como fora prometido, estão bem indicados em vários dos manuscritos que compõem a coleção de consultas do Conselho Ultramarino (85). Eles oferecem indicações não só para estudos biográficos como para a história social. Título dos mais cobiçados era o dos hábitos das Ordens Militares, principalmente o de Cristo, que privilegiava o beneficiado com a isenção dos dízimos do açúcar. Os pedidos de tenças efetivas, a exaltação de serviços e merecimentos dos restauradores, podem ser constatados nos inúmeros verbetes que tratam do assunto, indicados no índice temático.

Os membros do Conselho insistiam junto ao rei, durante a guerra, pela remessa de munições, mantimentos e tropas para Pernambuco, no que a Coroa portuguesa atendia numa ajuda “camuflada”, temerosa com a repercussão diplomática que teria o seu apoio aos insurgentes. A insistência do mesmo Conselho na atenção para com os restauradores levou a Coroa a censurá-lo “asperamente”, notadamente por tentar atender as cartas de André Vidal e João Fernandes Vieira, as mais amiúdes, na alegação de que estes homens, contra as ordens régias, estavam fazendo guerra aos holandeses, sem levar em conta as negociações de trégua que se efetivavam entre as coroas litigantes.

O período difícil da reconstrução da capitania de Pernambuco e os fatos que decorreram da recuperação do domínio português, tais como: a reorganização política e administrativa do pós-guerra, embora não se possa afirmar que tenha havido um completo desmantelamento do aparelho burocrático português durante a permanência batava em Pernambuco; o endividamento dos senhores de engenho, que reconquistaram suas propriedades e cujas “fábricas” precisavam ser reconstruídas; os pedidos de prorrogação de dívidas para que não fossem executados em seus bens imóveis e de raiz, mas só nos rendimentos deles, são temas abundantemente documentados.

Através da documentação, percebe-se que há correspondências permanente entre colonos portugueses, que se encontravam no território ocupado pelos holandeses e as autoridades portuguesas em Lisboa. Se não há hegemonia do Estado português na região, contudo ele não está completamente ausente. O pesquisador poderá acompanhar a correspondência, seja das autoridades constituídas na colônia ou na metrópole, seja entre indivíduos e entidades.